プロフェッサー 金内誠の農学コラム

夏の甘酒 〜飲む点滴〜

私の恩師の小泉武夫先生は、その著書で「甘酒は飲む点滴である」といっておりました。

これは、江戸時代に夏の栄養補給のために甘酒を飲んでいたと事実から、先生が名づけたものです。暑いときに甘酒と聞いて驚くかもしれませんが、甘酒の季語は夏。蕪村も一茶も子規も夏の季語として書いているようです。

あま酒の 地獄も近し 箱根山(与謝蕪村)

夜酒 隣の子迄 来たりけり(一茶)

甘酒の 甘きをにくむ 我下戸ぞ(正岡子規)

地域によって、酒粕を水て溶いたものも「甘酒」といっています。江戸では酒粕があまり出回らない地域(酒造場は伝統的にすくない)なので、麹から造った甘酒がメインのようです。そのため、市販は米麹の甘酒と酒粕の甘酒を混合しているものもあるようです。

夏の時期に甘酒を飲む理由として、小泉先生の説をおかりすると以下のようです。

夏には胃腸が弱ります。そのため栄養補給ができなくなります。さらに厚さで体力が消耗します。

そこで、お米をあらかじめ麹菌の酵素でお米が分解することで、お腹にもやさしくなり、胃に負担をかけなくなります。

さらにデンプンがブドウ糖や麦芽糖になり、タンパク質がアミノ酸になり、麹菌が造ったビタミンB体も含まれることから、点滴のように体へ吸収されやすくなることで、栄養が豊富で、弱った体のケアにピッタリです。そのことを昔の人は経験的にしっており、「夏の甘酒」となったのでしょう。

酒の温度にも名前がついている

先日、某NHKの某番組、

「チコちゃんに叱られる」で、国によって言葉が違う理由は大事にしてるものが違うからって専門家が答えたのが印象に残っています。

つまり、大切なものは言葉として存在するというのです。

番組中では、「米」を使って解説して、英語ではriceですが、日本では稲、米、ご飯、めし、シャリなど様々な言葉で言い表すことができというのです。これは、日本人にとってお米が重要だったからと結論付けています。

そうなると他にも日本語では、大切なものに名前がついていることになるのです。そこで、清酒は日本文化的にも、嗜好的も重要なので、細かに名前がついているはずです。そこで、調べるとその温度を約5度単位で名前をつけているのです。

まずは、「熱燗」とは50℃程度に温められた日本酒のことをいいます。多くの人は、単に温かい日本酒のことを「熱燗(あつかん)」と呼ぶことが多いかもしれません。

40℃が「ぬる燗」、45℃が「上燗(じょうかん)」など細かな温度によって表現が異なります。さらに、単に「温かい」(=室温より温かい)日本酒は「燗酒(かんざけ)」という言葉を使うようです。

室温の酒は、冷や(ひや)酒といい、これは古い時代(冷蔵庫のない時代)に「冷や」酒とよんでいたことに由来するでしょう。また、15℃では涼冷え(すずびえ)、10℃では花冷え(はなびえ)、5℃では雪冷え(ゆきびえ)と風流な名前がならびます。花冷えは、3月下旬〜4月上旬の桜に季節に10℃程度にしかならない寒い日の気温10℃程度からとったのでしょう。

また、冷蔵庫で冷やしたものは、単に冷酒(れいしゅ)ということもあります。

日本酒の温度表現は、以下の通りです

55℃〜 飛び切り燗(とびきりかん)

50℃ 熱燗(あつかん)

45℃ 上燗(じょうかん)

40℃ ぬる燗(ぬるかん)

35℃ 人肌燗(ひとはだかん)

30℃ 日向燗(ひなたかん)

20℃前後 冷や(ひや)

15℃ 涼冷え(すずびえ)

10℃ 花冷え(はなびえ)

5℃ 雪冷え(ゆきびえ)

チコちゃんのいう通り、大切なものには、言葉がありというのは本当ですね。

ワインの色

ワインは、色によって分類されます。

お客さんの多くは、今日は肉だから赤ワイン〜 とか魚だから白ワインを飲もうとか、ワインはその色を基準として選んでいるようです。

ところが、ワインの色は「白」、「赤」、「ロゼ」の他に、「オレンジ」や「黄色」まで存在しているのです。

一般的にブドウ果汁を発酵させたのがワインです。

元々、赤ワインの色素は、ブドウの皮に含まれており、実を皮と共に発酵中させ、ワインに色素を移すものです。そのため、赤ワインでも皮を含まない醸造法によっては白ワインのようなで、赤くないワインもできます。

また、色素を持たない白ワイン製造では、皮を浸す必要もなく、最初に白ブドウ皮を取り除いてジュースのみで発酵させます。

それでは「オレンジワイン」はどのように造られるのでしょうか?

オレンジ果汁のワインではありません。オレンジワインの原料は、白ブドウです。白ブドウを皮ごと発酵させます。ちょうど赤ワインを作るときと同じように造るわけです。そうすると、白ブドウの皮の中には、黒ブドウのように赤い色素を持つポリフェノールは入っていません。しかし、白ブドウの皮には、黄色〜オレンジ色を中心とした色素ポリフェノール(フラボン)が含まれております。そのために、皮から色素が抽出されて、オレンジになります。色だけでなく皮からポリフェノールも抽出され、味わいが深くなります。

「オレンジワイン」もともとは大昔からジョージアで造られていたとか。近年の国産ワインブームで国内でも、いくつかのワイナリーによってオレンジワインが造られています。

続いて「黄色いワイン」。これは、ヴァン・ジョーヌと呼ばれるワインです。ヴァン=ワイン、ジョーヌ=黄色という意味です。これはフランス、スイス国境の地域ジュラで造られていたワインです。通常では、ワインに使われない「産膜酵母」という汚染酵母に近い種類の酵母を用い、ワインの表面に膜を造らせ、十分に空気に触れさせながら5-6年という長い期間樽で発酵・熟成させることでワインに濃い黄色みを持たせるという製造法で造られます。ヴァン・ジョーヌはジュラでしか造られておらず、市場での流通量も限定されています。

ワインの色もいろいろ、味もいろいろです。

清酒は、世界一アルコールの高い醸造酒

お酒は、ご存じのとおりアルコールを含んでおります。お酒類は、法律で1%以上含んでいるいる飲料を指します。

これらお酒は、「醸造酒」と「蒸留酒」と呼ばれる2種類が存在します。

まず、「醸造酒」は醪を発酵させただけで、粕を搾ったり、酵母を除いたりの処理だけで瓶詰めし製品となります。日本酒、ワイン、ビールはこれに当たります。

清酒(日本酒)は、一般的に、15〜18%。

ワインは、10〜14%。

ビールは、5%前後。

清酒は、蒸留酒を除く醸造酒の中で最強に「アルコールが高い飲料」です。清酒のアルコールの高さは世界一です。

醪を搾ったばかりの原酒は、20%のアルコールを含むものもあります。これを割り水して、アルコールを調整して製品にします。

このような、アルコールの高さには、3つの特徴があります。

1つ目は、米麹を使うことです。米麹と蒸した米を原料に造られます。この時、米のデンプンは少しずつ溶かされ、一日に1〜2%の糖が産生します。産生した糖は酵母に食べられ、アルコールとなります。これを約一ヶ月続けることで、ゆっくり発酵します。2%の糖液を発酵させると、1%のアルコールができます。酵母は、糖やアルコールの急激な上昇によるストレスを受けることなく、ゆっくりアルコールを生成できるのです。つまり、清酒の醪中では一日に0.5〜1%のスピードで発酵し、最終的に、18~20%ものアルコールが生成するのです。

2つ目は、清酒酵母がアルコールに強いことです。清酒酵母は麹菌の作ったリン脂質を取り込み、細胞表面成分とします。この脂質な鎧を付けることで、体内に入ってくるアルコールから身を守ります。これによって自分の作ったアルコールに負けずアルコールを造るのです。

3つ目は、「杜氏」のわざです。杜氏は、酒造りの管理する最高責任者をいいます。

麹がダメならば、糖化が上手くいきません。そのため麹造りの温度調節を厳密にします。また、醪も温度が上昇すると糖化が行き過ぎ、酵母の発酵バランスが崩れます。低すぎれば、発酵しません。このように繊細なバランスのうえで、清酒が造られています。

ビールの大先生来日!

先日、ビール研究の第一人者であるカルフォルニア大学 デーヴィス校(UC Davis)のチャールズ バンフォース(Charles Bamforth)教授が来日されました。もともとは、某大手ビールメーカの招へいでの来日とのこと。

教授がビール会社の案内の方へ、「東北という地方に、私の弟子がいる。会いたい」といったらしく、再会が実現しました。

チャールズ バンフォース(Charles Bamforth)教授には、1999年にUCDavisに留学した際に、ビールについて一から教えていただきました。

その際に教授に大学でビールについてのミニレクチャーをお願いしました。UC Davisの先進的な醸造学的な教育やビール醸造者向けの専門的教育のコースについてお話いただきました。また、最後には、世界のビール研究の第一人者らしく「ビールの良さ」についての話も忘れませんでした。

ビールには、ミネラルとしてシリカが多く含まれており、骨を強くしてくれること。また、ビタミンBが多く含まれることを力説していました。

だから・・・・・ワインより健康に良いというのです。

ところで、日本にはお酒に対しては、「酒は百薬の長」という言葉があります。さらに英語では、Good wine makes good bloodという言葉もあり、洋の東西を問わずこの手の格言があるようです。

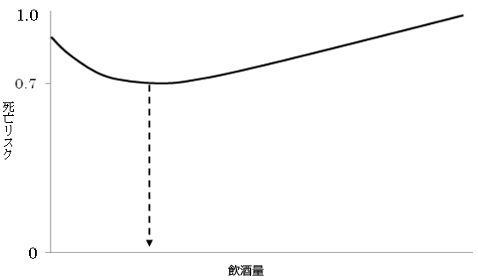

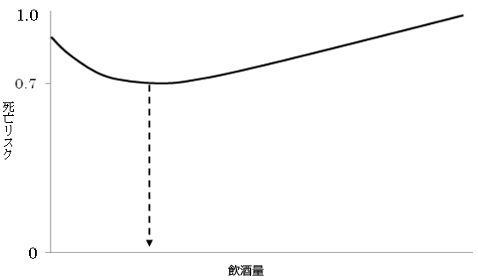

アルコール飲料と健康について、1990年代には、アメリカ保健科学協議会(ACSH)が「適量の酒を飲んでいる人の方が、酒を全く飲まない人、また大量に酒を飲む人に比べて、最も死亡率が低い」という調査を発表しました。

これを飲酒量と死亡率との関係で示すと、Jカーブというグラフで示すことができます。

この理論は、Bamforth教授の著書でも紹介されており、人種などにも影響され日本人では、最も死亡率が低くなる飲酒量は(あくまでも調査の結果です)、清酒は1合/日〜2合/日、ビールなら大瓶1本/日〜2本/日と言われています。ただ、飲酒習慣がない人に飲酒を勧めるものではなく、飲酒習慣のある人達にむけ適量を推奨するものだそうです。

最後に学生が次のような質問をしました。「うちの父がビールの飲みすぎで、おなか周りが大きくなっています。どうにかする方法ありませんか?」

教授曰く、「ビールにカロリーがあるのは確かであるが、お腹が出ているドイツ人はビールを飲むときにソーセージを食べながら飲む。スマートなフランス人はワインを飲むときに、レタスを食べる」と・・・・。

ビールの陰の主役 〜ホップ〜

夏の暑い時期には冷たいビールが美味しくなります。ビールを飲むとスッキリします。

これは、ビールの特徴の一つは、ホップの香りや苦味によるものです。このホップの香気は、ビールの特徴香といっても過言ではありません。現在第三のビールといわれているビール風飲料では、本来ビールの主原料である大麦麦芽は使われていません。しかし、ホップが使われており、この香りによってビールのような風味があります。

ところで、ホップはアサ科の植物で、背丈が5〜7mにもなり、収穫の際には背の高い竹馬の上に乗って作業したり、高所作業専用の機械によって作業したりします。収穫したホップは乾燥後に使用されるのですが、ホップの毬花(まりばな)と呼ばれる部位の、花弁の根元に存在するルプリンという黄色い粒子を用います。

このようなホップはいつから使われたのでしょうか?

ビールは、メソポタミア時代には飲まれていたとされています。しかし、この時代にはホップが使われたという記録はありません。中世時代にグルートと呼ばれるハーブを混合したものが使われたとしております。フェンネルやミント、ヨモギなど30種類の多くのハーブが添加されていたと考えられています。しかし、地域や季節によっても異なったことでしょう。

その中の一つにホップが存在していたようです。9世紀の書物にはホップを使用したとの記述があります。しかし、それはホップが栽培、あるいは自生していた地域に限定されていました。13世紀以降にはホップに使用が主流になっており、1516年4月23日には、バイエルン公ヴィルヘルム4世が、「ビールは、麦芽・ホップ・水・酵母のみを原料とする」というビール製造に関する法律、「ビール純粋令」が制定し、現在のようなビールができていると考えられます。

ホップとルプリン (発酵食品学 講談社より)

ホップの効果

暑い時期に飲むビールは、独特の苦みが喉の渇きをいやしてくれます。

このように重要な香気や苦みを与えるホップには、フムロンという物質が含まれています。この物質は、このままでは、あまり苦くありません。しかし、その物質は、製造時に加熱沸騰すると、イソフムロンという物質へ変化して、苦みを呈するのです。

ホップをいれて煮沸すれば、それだけ苦くなりますが、ホップ特有のさわやかな香りが飛んで行ってなくなります。香りと苦みのバランスをはかり、美味しいビールを作り上げるのが醸造責任者(ブラウマイスター)の腕の見せ所といったところです。

醸造上、ホップの効果としては、ビールが腐るのを防ぐ役割があります。インディアン・ペール・エールというホップを利かせたビールがあります。これはアルコールを高めただけでなく、大量のホップを使い醸造し、イギリスからインドまで船で輸出できるようにしたものです。現在では、アルコールが高く、苦味が強いビール好きのためのものとなっています。

ところで、ホップには健康効果もあります。まず利尿が挙げられます。ビールを飲むとトイレに行きたくなりませんか?これは、ビールを飲んで水分ばかりではなく、ホップによって排尿が促進され、トイレが近くなるためです。さらに、そればかりではなく、催眠、鎮静、食欲増進、消化促進なども報告されています

ついでに、ホップを含むビールだけでなく、アルコール飲料に関して、1926年Raymond Pealは「適度な飲酒は死亡のリスクを下げる」ことを発表し、死亡リスクと飲酒との関係が、UあるいはJカーブを示すことを報告しました。これは、1日12オンス(約350ml)のビールを1〜3本飲むと死亡リスクが低減するというものです。飲酒によって、血液中の善玉コレステロールを増やし、高血圧、虚血性心疾患、脳卒中などを引き起こす動脈硬化を防ぐ効果が期待できるといわれている。

しかし飲みすぎには気を付けたいものです。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」といったところでしょうか?

健康と飲酒

公立大学法人 宮城大学

食産業学部 教授

金内 誠

「ワインは最も美味しい薬であり、最も楽しい食品であり、最も価値ある飲料である」と古代ギリシャのヒポクラテスは讃えています。また、Good wine makes good blood.(良いぶどう酒は良い血を作る)とも語っています。

日本でも、「酒は百薬の長」などと言われています。これは、洋の東西を問わずに、適度な飲酒は、健康機能が増進する効果があると経験的に知っていたことが考えられます。

実際にアルコール飲料と健康との関係は、「Jカーブ」を描くといわれています。

これは、1993年にアメリカ合衆国保健科学協議会で「適量の飲酒をしている人の方は、全く飲酒をしない人や大量にお酒を飲む人に比べて、最も死亡率が低い」という疫学調査の結果によって示されたものです。

下の図には死亡リスクと飲酒量を示したJカーブのグラフを示しました。その結果、個人差や病歴などによってもことなりますが、疫学調査の結果では、最も死亡率が低くなる飲酒量である2〜3単位とは、日本酒なら1日に1〜2合、ビールなら1日大瓶1〜2本といわれています。また、飲酒には、リラックス効果もあり、自殺率や心筋梗塞のリスクも下がるとも言われております。

このような科学的検証よりも、自分の好きなお酒を見つけて、楽しいひと時を過ごすことで、心も体も豊かになることでしょう。

米沢の豊かな環境で育まれた原料の米やブドウから、確かな技術で、醸造されたお酒を是非ご堪能ください。

Jカーブのグラフ

ニュース

宮城大生が日本酒醸造!

http://www.yomiuri.co.jp/local/miyagi/news/20150224-OYTNT50373.html

(読売新聞 地域ニュースに掲載されました)

種類で選ぶ

蔵元で選ぶ

- 東光(小嶋総本店)

- 香梅(香坂酒造)

- 富久鶴・九郎左衛門・雅山流(新藤酒造店)

- 米鶴(米鶴酒造)

- 樽平・住吉(樽平酒造)

- 錦爛(後藤康太郎酒造店)

- 出羽桜 (出羽桜酒造)

- 惣邑(長沼合名会社)

- 磐城壽(鈴木酒造店 長井蔵)

- 山法師(六歌仙)

- 蔵の隠し酒(六歌仙)

- 天弓(東の麓酒造)

- 初孫(東北銘醸株式会社)

- 鯉川酒造株式会社

- 楯の川酒造

種類で選ぶ

蔵元で選ぶ

種類で選ぶ

ワイナリーで選ぶ

吾妻山脈に降り積もる雪が雪解けとなり、米沢の地へ美味しいお酒をもたらしてくれます。

厳選されたお酒を、どうぞお召し上がりください。

取扱い酒蔵

米鶴・東光・錦爛・樽平・香梅・富久鶴(九郎左衛門 泉氷 鑑 雅山流)・惣邑・惣右衛門・磐城壽・高畠ワイン・モンサンワイン

上杉の城下町米沢市

上杉の城下町米沢市(有)金内酒店

山形県米沢市駅前三丁目4-2

0238-23-1192

|

|